À la lecture des différents travaux historiques ou sociologiques paru pour le quarantenaire de mai 68, on les aurait crus littéralement absents du combat social… et pourtant : oui, il y a bien eu des syndicalistes anti-autoritaires dans la France des années 70 ! Certes les organisations libertaires et anarcho-syndicalistes ne bénéficièrent pas de l’exposition médiatique des différents groupes léninistes, maos ou trotskystes.

Si leurs rangs étaient moins fournis, c’est vrai, il faut toutefois leur rendre justice : ce courant historique du mouvement ouvrier a traversé la décennie d’insubordination ouvrière [1] en y développant des mots d’ordre, des stratégies qui lui auront été propres. Ses militants sont rassemblés dans différentes organisations : Alliance syndicaliste, Organisation révolutionnaire anarchiste, ORA, puis, à partir de 1976, Organisation communiste libertaire, OCL, et Union des travailleurs communistes libertaires, UTCL [2]. À la petite CNT F, dans la FA. Mais aussi dans un large courant de syndicalistes autogestionnaires, principalement actifs dans la CFDT, dont les pratiques et les idées renouaient avec le fil du syndicalisme révolutionnaire d’antan [3].

L’article proposé à la lecture ci-dessous est un de ces « écrits d’usine », produit fin 1978 par des militants du groupe OCL d’Orléans. Ce groupe a pris la suite de celui de l’ORA qui s’est manifesté sur Orléans dès 1971, principalement constitué alors de jeunes scolarisés, lycéens ou étudiants.

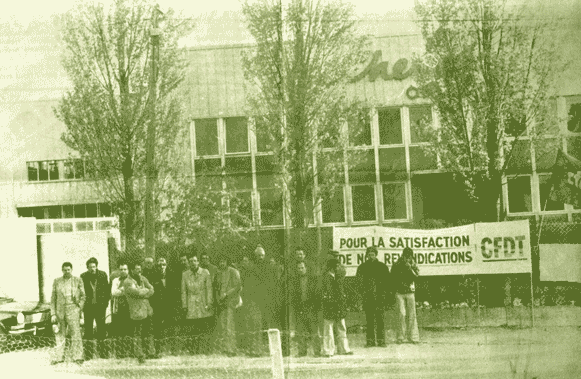

À l’origine, il se réclame d’un anarchisme ouvrier pour qui la lutte des classes n’est pas une coquetterie mais une nécessité. Ce qui le conduit à intervenir auprès de deux entreprises moyennes de l’agglomération orléanaise : la tuilerie Redland à Saint-Jean-le-Blanc et la fonderie Chenesseau à Saint-Jean-de-Braye. Des tracts y sont diffusés (ils portent le titre générique de Taupe libertaire) et des contacts y sont pris. C’est à la fonderie Chenesseau, au travers d’une intervention syndicale via une section CFDT, que cette présence sera la plus féconde. Aux dires d’un ancien militant, le drapeau rouge et noir flotta même sur la fonderie un jour de grève.

Mais au-delà de l’anecdotique, cet article donne à lire la chronologie d’un investissement militant et témoigne du fort collectif humain qu’est une section syndicale. On disait l’OCL gagnée par « l’autonomie » et l’anti-syndicalisme. Localement, il pouvait en aller autrement. En creux de la narration proprement dite, on voit apparaître dans cet article une réflexion sur la « protection » apportée par le rôle de délégué, sur la différence entre légalité et légitimité dans la lutte, sur l’articulation entre revendication immédiate et combat anticapitaliste, enfin sur le rapport entre action syndicale et auto-organisation.

Il reste à dire quelques mots sur la provenance de cet article. Il a été publié dans La Crue de la Loire n°4 de novembre 1978, en double-pages centrales. La Crue – en abrégé – est un de ces journaux d’expression libre qu’affectionne à cette période de lancer l’OCL. Le journal est tiré en imprimerie (Edit. 71), au format tabloïd et sur 8 pages. Il compte 8 numéros parus de janvier 1977 à octobre 1980. On y trouve beaucoup de choses : infos sur les luttes dans la santé (on compte deux hôpitaux à Orléans), sur l’antimilitarisme, les alternatives de vie… La Crue est diffusée par quatre groupes de quartiers réunissant chacun 10 à 15 personnes et se réunissant une semaine sur deux [4]. Une belle aventure qui s’interrompt avec la fin des années 68, alors que le réalisme glacé des années Mitterrand guette.

Il ne tient pourtant qu’à nous d’être attentifs à cette brise libertaire qui ne cesse depuis de souffler sur nos luttes. Bonne lecture !

Théo Rival Aout 2012

Grève et conflit à la fonderie Chenesseau

La Crue de la Loire n°4, novembre 1978, pages 4 et 5

La grève qui s’est déclenchée du 12 au 24 octobre 1978 à la fonderie a, dans son ensemble, été motivée par des faits concrets et matériels. Ces faits ont été exercés par la direction à l’encontre des travailleurs de la fonderie : faits qui ont modulé ostensiblement le comportement des travailleurs pendant la grève.

Pour en faire une analyse, il faut rétrograder dans le temps et voir comment ce conflit est né suite à bien d’autres déjà mené les années précédentes.

1975 : création d’une section syndicale CFDT

Cette création a couvé pendant six années avant d’éclore. Il apparaît clairement que le camarade qui a propulsé la création de la section syndicale dans l’entreprise l’a fait comme une nécessité, répondant aux besoins et aspirations des travailleurs. À l’époque aucune forme d’action n’aurait pu prendre en charge la défense des travailleurs : ce n’est que par l’intermédiaire d’une structure syndicale reconnue par la loi (fait important à signaler) et que le camarade s’étant mouillé jusqu’au trognon dans d’autres luttes, telles que la grève de l’ébarbage en 1974, et sans l’appui d’une structure syndicale a bien failli lui coûter la porte ainsi que d’autres camarades.

Il apparaît clairement dès ce moment qu’il ne pouvait désormais agir sans être couvert par un mandat syndical le couvrant et le protégeant devant la loi.

Donc dans un premier temps il apparaissait comme urgent de créer une section syndicale dans l’entreprise, cette section allait avoir pour effet de monter davantage le patronat contre les travailleurs syndiqués et d’autant plus contre les plus actifs.

1976 : premier comité de grève

La section faute de moyens physiques - expliquons-nous, tous les copains n’ayant pas les épaules suffisamment solides - s’est retrouvée au tapis, certains rentrant dans les rangs, d’autres, se sentant visés particulièrement par une répression constante de la direction, prirent la décision de s’en aller brouter ailleurs. Cela n’empêcha pas, en 1976, une autre grève de se déclencher. Au départ, un peu sous une forme autonome puisque la section était décadente à cette époque-là, mais tout de suite appuyée par les moyens structurels de la CFDT qui n’avait tout de même pas encore perdu tous ses adhérents et militants ; les plus solides étaient encore dans la boîte à ce moment-là.

Il n’empêche que c’est intéressant de voir que syndiqués et non-syndiqués ont crée un comité de grève pendant le conflit et que les délégués CFDT allaient en parlementaires accompagnés par des camarades librement désignés en AG (la revendication essentielle était de 1,00 F de l’heure d’augmentation pour tous). Il nous a fallu tenir une semaine de grève avant d’acquérir satisfaction. Le type d’augmentation n’était pas sans intérêt puisque nous obtenions une moyenne de 1,00 F de l’heure, répartie de façon suivante : de 0,70 F pour les plus hauts salaires à 1,30 F pour les plus bas salaires : c’est-à-dire une augmentation anti-hiérarchique, chose que nous briguions depuis longtemps.

1977 : la gauche ouvrière entre en action

1977 fut l’année de création d’une nouvelle section syndicale, plus structurée, plus homogène, plus combative. Cela fut dû essentiellement à l’apport de nouveaux individus qui s’y intégrèrent. Ces nouveaux éléments plus émancipés politiquement reprirent une forme de lutte beaucoup plus avancée sur le syndicalisme traditionnel jusqu’alors pratiqué dans la boîte (on y retrouve certainement plus une structure syndicale plus révolutionnaire, type CNT, tirant sur l’anarcho-syndicalisme), aussi nous ne nous coupions pas totalement de notre centrale syndicale, mais acquérions une forme de lutte différente ou entraient en compte des points bien spécifiques tels que l’anti-autoritarisme, l’anti-hiérarchie, anti-capitalisme, qui jusqu’à 1976 ne s’étaient pas affirmés vis à vis de la base et qui par la suite rentrèrent en compte dans les rapports avec les autres travailleurs. Ceci fut possible en émancipant petit à petit la base, qui malheureusement change mais trop lentement.

Cependant le combat contre le patronat prenait une toute autre forme, car nous attachions davantage, avec les autres travailleurs, d’importance à réduire les écartes hiérarchiques, à la suppression des primes pour les intégrer au salaire de base, mais nous nous brisions à chaque fois sur un écueil et chaque jour d’avantage. La direction de la fonderie Chenesseau étant des plus réactionnaires de la région.

Il s’avérait que toutes nos tentatives échouaient les unes après les autres (aucune négociation n’était possible avec la direction n’obtenant que des silences et des sarcasmes de sa part). Cela nous amena par la suite à avoir un comportement différent, comportement qui allait s’avérer plus tard plus agressif, amenant la grève d’avril 1977,

Avril 1977 : pour le treizième mois !

Une grève se déclenche de nouveau à la fonderie. Thème Revendicatif des travailleurs : le treizième mois. Après une âpre lutte de trois semaines, en coordination avec une autre fonderie de Freteval (Loir-et-Cher), filiale des établissements Chenesseau, les travailleurs de la fonderie Chenesseau St-Jean-de-Brave obtiennent finalement l’équivalence du 13e mois : une prime semestrielle d’une valeur de 8,33 %. Malheureusement, cela n’est qu’une prime, et le sachant, nous formulions les plus vives inquiétudes sur cet acquis, puisque dans notre for intérieur, nous nous refusions d’accepter une nouvelle forme de prime. Mais le conflit durant trop de temps, la majeure partie des travailleurs se conformèrent à cet acquis.

On reprit le travail bien malgré nous. Toutefois, nous avions la satisfaction d’un nouvel acquis, la solidarité avec les travailleurs de la Fonderie de Freteval, puisque, ayant déjà acquis les 8,33 % au bout de deux semaines de grève, nous maintenions celle-ci une semaine de plus pour permettre aux camarades de Freteval d’obtenir pour eux aussi satisfaction. Juste comportement de notre part, puisque ils débrayèrent dans leur usine, solidaires avec notre combat. Il était juste que nous devions de les aider. La solidarité était née entre des travailleurs de deux usines différentes, éloignées l’une de l’autre de 50 km.

Rupture totale entre travailleurs et direction

Dès décembre 1977, la direction tâte le terrain en nous annonçant la possible suppression de la prime obtenue en avril 1977 (elle laisse entrevoir dès ce moment là, une décision qui, plus tard s’affirmera en Juillet 1978).

Le PDG de l’usine, frère aîné de notre Directeur, un autre Chenesseau, vient spécialement en fin d’année à la remise de cadeaux nous faire un speech tout à fait défaitiste dans la bonne tradition du patronat. Il établit ainsi une psychose sur les travailleurs, leur laissant entendre : chômage, fermeture de la boîte, catastrophe économique. Le pavé dans la marre était lancé.

Juillet 1978 : la crise a bon dos

L’affaire se corse. Là, il n’était plus question de possibilité de suppression de la prime de 8,33 % ; mais bien de sa suppression pure et simple. Pourtant, l’affaire se tasse, car à ce moment là de l’année, les congés payés sont de rigueur dans l’entreprise. Mais ce ne fut que partie remise puisque, dès septembre, la prime fut remise à l’ordre du jour, d’abord en réunion de délégués du personnel et une 2e fois en réunion de comité d’Entreprise.

Malgré la volonté de négocier de notre côté, l’on constata que, du côté direction, c’était le mutisme complet. La tension monta parmi la plupart des travailleurs, qui n’étaient pas du tout d’accord, surtout quand il s’agit de supprimer une partie de leurs salaires et automatiquement leurs niveaux de vie.

Une ultime tentative fut faite début octobre en réunion de délégués avec la direction, car la plupart des travailleurs voulaient éviter le conflit qui de plus en plus se profilait à l’horizon. Les délégués demandèrent même à l’inspection du travail de servir de médiateur, rien n’y fit, le père Chenesseau resta de bois ; le fait que toutes ces interventions aient eu lieu avant le conflit s’explique par plusieurs points qui sont en général le souci majeur des travailleurs.

Comment ne pas perdre son salaire quand on peut l’éviter, car bien des points font que le fait de se lancer dans une grève fait perdre aux travailleurs non seulement leur salaire mais cause aussi bien d’autres préjudices prévus par la législation qui n’est certainement pas en faveur des travailleurs : « Tels que la perte de la prime d’assiduité, prime de fin d’année amputée pour fait de grève, jours de congés en moins pour absence du salarié, et pour finir sévices qui pour la plupart des cas sont à prévoir après le conflit ».

Octobre 1978 : la grève

Pourtant la décision fut prise par la majorité du personnel, la grève fut déclenchée le 12 octobre au matin, un piquet de grève composé de plusieurs travailleurs volontaires pour le blocage des portes de l’usine. De très bonne heure les choses furent mises à exécutions afin d’empêcher les jaunes de pouvoir pénétrer à l’intérieur de la fabrique.

L’expérience des autres ouvriers sur les grèves précédentes a fait choisir cette nouvelle forme de grève, l’occupation de l’usine. Pourtant il s’avère que la solution choisie n’a pas été soit très bien comprise par la grande partie des travailleurs, soit mal expliquée par ceux qui en ont eu l’idée. En analysant les faits après un mois déjà de conflit, on peut constater le manque de réussite de cette décision ; les travailleurs, soit par peur de l’inconnu et du nouveau, soit par manque d’expérience, se trouvèrent déconcertés par cette occupation.

Ce n’est qu’au bout d’un long dialogue et de persévérance que la majorité accepta de pénétrer dans l’usine. Aujourd’hui encore nous posons la question : Est-ce que les travailleurs après avoir poussé au cul les délégués, pour que cette grève ait lieu, se sont retirés au dernier moment parce qu’ils ont eu peur, la forme de lutte étant nouvelle, de la persécution patronale ? (il faut remarquer que 80 % des travailleurs de l’usine sont des immigrés, le patron se sert aussi de ça).

Pourtant le conflit prit forme et les journées s’égrenèrent sans que la direction veuille parlementer. Un fait pourtant se produisit, la maîtrise pour cette fois prit fait et cause pour les travailleurs, et cela déplut totalement à la direction qui se bloqua et devint chaque jour plus intransigeante. Après 5 jours de grève et l’intervention du grand patron les choses n’avancèrent guère.

Des 5 % proposés au début du conflit par la direction, cela passe à 1320 francs uniformes pour tous, mais non indexé au coût de la vie. Au cours de cette longue attente, des faits se produisirent. La direction, par l’intermédiaire de sa maîtrise, n’arrêta pas de provoquer les piquets de grève, et les travailleurs révoltés par tant de mépris et de provocation, réagirent en arrosant la direction venue en force pour tenter d’établir le courant général de l’usine : le piquet de grève s’était barricadé à l’intérieur des locaux donnant accès au transformateur, afin d’obtenir d’éventuelles négociations avec la direction.

Légalité capitaliste

Rien n’y fera : au contraire, la direction humiliée par l’arrosage, se servira de ce prétexte pour entamer une procédure de licenciement envers 5 délégués et un travailleur non protégé, qui lui, sera licencié sans autre forme de procédure, ne bénéficiant pas de la protection des élus. Le patron, sous des accusations diffamatoires, le foutra à la porte. Nous analysons le fait comme étant une crapulerie de la loi et des conventions qui n’accordent pas de protection aux travailleurs non mandatés. Tous les travailleurs devraient bénéficier d’une plus grande protection dans leurs emplois.

Seulement, on n’arrangera pas le problème en le clamant ; il faut pour cela que ce point soit revu car il est facile aux employeurs de licencier à tout bout de champ, camouflant frauduleusement certains licenciements abusifs. La puissance capitaliste et patronale est encore grande, il faut déboucher sur une défense plus active des travailleurs. Si nous laissons là ces points sans y trouver de solution, nous resterons toujours dominés par le patronat.

Entre temps, le 19 octobre, une ordonnance des référés donne encore une fois raison au patronat et ordonne l’ouverture des portes sous la protection des forces de l’Ordre.

Reprise et répression

Mardi 24 Octobre : Le travail reprend à l’unanimité, les salariés à bout de ressources décident de reprendre le travail. Le jour même, la répression commence : 5 délégués sont mis à pied à durée indéterminée pour le 25 octobre avec procédure de licenciement. La direction n’y va pas avec le dos de la cuillère. Elle accuse les 5 camarades de fautes qu’ils n’ont pas commises, sans aucune preuve, se basant sur des présomptions. Ils sont accusés de sabotage - vandalisme - vols - les accusations sont toutes gratuites. Il est clair que le patron ne vise en réalité que les têtes de la section. En les licenciant, il croit retrouver la plénitude de ses pouvoirs : voler, tromper, abuser les travailleurs qui, démunis de ceux qui leur servent de remparts, devraient à son idée céder sous le joug impitoyable et dominateur du seigneur qu’est le grand patron.

Munis de 7 constats d’huissier, plus, toutes les accusations mensongères rajoutées par la direction, la procédure poursuivit son chemin.

Et cela s’appelle la justice !

L’entretien préalable de chacun des 5 camarades ne sert qu’à magouiller davantage le processus, car il nous apparaît clairement que cela profiterait d’avance à la conclusion patronale : le fait de recueillir des déclarations différentes donnera le prétexte à de nouvelles accusations, car le procès verbal est enregistré par la direction.

Jeudi 2 Novembre. Le comité d’entreprise doit se prononcer pour ou contre le licenciement des camarades. Là encore, on saura que la direction a tenté de magouiller le vote en insufflant la façon de voter, c’est-à-dire le licenciement. Malgré cela, le comité se prononce contre le licenciement pour l’ensemble des camarades.

Mais la procédure ne s’arrête pas là pour autant. Le patron a une nouvelle chance devant lui ; l’intervention de l’inspecteur du travail. Nouvelle enquête, convocation des 5 délégués, et on recommence. L’attente sera longue. Trois longs jours d’inquiétude, d’incertitude, et le mardi matin, 14 novembre, le rideau tombe : 1 délégué licencié, 4 autres réintégrés. La direction se réjouit. Un de moins signifie une semi victoire pour elle, car les 4 autres sont toujours là. Alors, rien ne les arrêtera, puisque les patrons ont tous les droits, les ouvriers, que dalle. La procédure continue, avouera-t-elle, jusqu’au ministre où elle espère bien que les 4 camarades restant seront aussi liquidés.

Aujourd’hui, 4 camarades sont dans l’expectative, dans l’angoisse, dans l’attente de la justice bourgeoise qui leur réservera, à n’en pas douter, le sort qui est réservé à tout travailleur ayant voulu défendre ses droits et celui des copains par la grève : et cela s’appelle la justice !

Théo Rival Aout 2012

Grève et conflit à la fonderie Chenesseau. 1975-1978

Grève et conflit à la fonderie Chenesseau. 1975-1978